この記事の内容は、わたし自身の学びや体験をもとにしたものです。

「子育てのヒントのひとつ」として、気軽に受けとめてもらえたら嬉しいです。

親の不安と、その裏にあるもの

子どもの遊び方を見て、ふと「これでいいのかな」と不安になることはありませんか?

多くの子が自由に色や形を混ぜて遊ぶ中、「特定のパターンや色にこだわり続ける」わが子の姿に、戸惑うこともあるかもしれません。

でも、その静かなこだわりは、もしかすると、その子が世界を理解し、自分だけの秩序を作り上げている大切な時間かもしれません。今回は、ある子どもと積み木の時間から見えた、”混ぜない”静かな美学を持つ子どもへの接し方について、一人の親として感じたことをお伝えします。

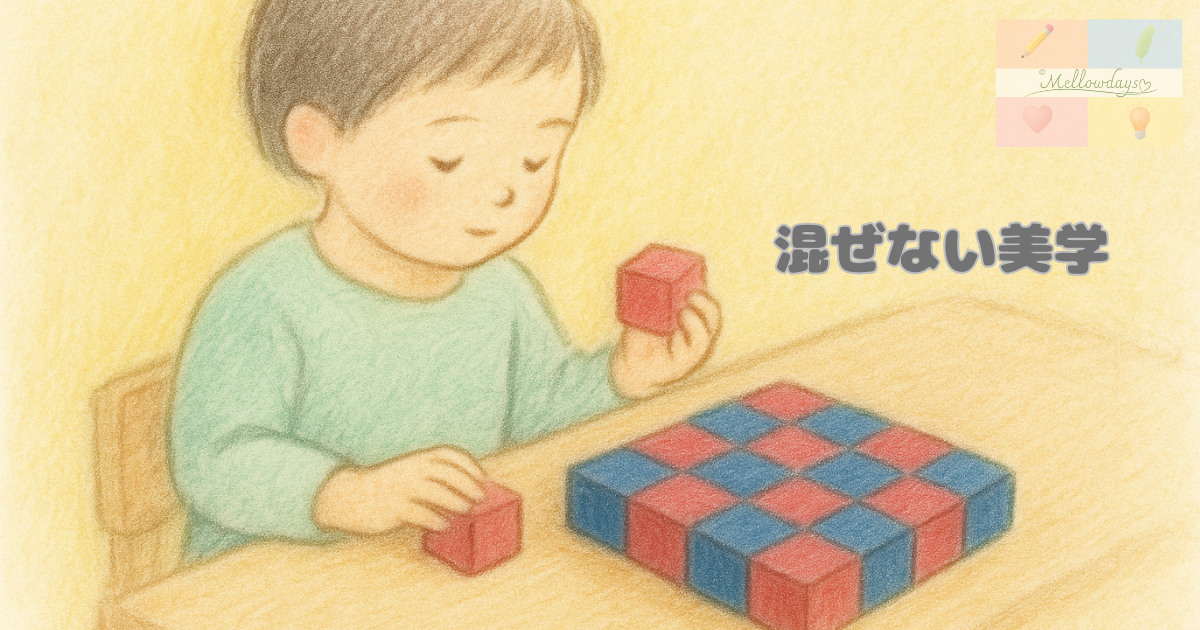

その子の「秩序」を壊さずに見守る時間

教室の片隅で、静かに始まる時間

学習が終わると、その子は静かに積み木を手に取ります。

赤と青を交互に並べながら、ぴたりと隙間のないように揃えていく。少しのずれも許さない指先。まるで息をひそめているかのような集中です。

その子の中の「静かな美学」

この子の中には、“混ぜない”という静かな美学があるように思います。

たくさんの色や形を自由に使うことよりも、少ない要素の中で完璧に整っていくことの方が、心が落ち着く。それは、「世界をわかりやすくしたい」という、その子の静かな願いなのかもしれません。

形と色の間に、その子なりの揺るぎないルールがある。その秩序を、大人が不用意に壊さないように見守る時間。積み木の面と面が触れる音が、今日の終わりをやさしく告げていました。

【私たちの役割】「言葉をかけすぎない」勇気

「きれいに並んでるね」だけで十分

私がかけた言葉は、ごく短いものです。

「きれいに並んでるね」

うれしそうでもなく、照れくさそうでもなく、ただ、うなずいてまた積み始める。それ以上の言葉はいらない静けさが、そこにありました。

私たちは、「もっと褒めなくちゃ」「もっと言葉で引き出さなくちゃ」とつい焦ってしまいますが、本当に集中しているときは、その子の「取り組み」を認める一言で十分なのではないでしょうか。

その「こだわり」が育む才能

この子が持つ「完璧に、規則的に積み上げたい」という願いは、

将来、論理的な思考力や物事を突き詰める集中力といった、

すばらしい力につながっていくのかもしれません。

この子の空間に対するこだわりを尊重することで、

「自分でやり遂げた」という小さな誇りが育っていく。

そんな瞬間を、そっと見守れたらいいなと思います。

小さな手が教えてくれたこと

たくさんの生徒さんから学ぶことがたくさんあります。

今日は、この子の姿から私たち大人が学べることは多いと感じました。

私が大切にしたい3つのこと

- 静かな環境を用意する: その子が集中しやすいよう、「教室の片隅」のような、邪魔の入らない場所をそっと提供するとその子の個性が輝くことがあります。

- ルールを尊重する: 遊びのルールや配色に口を挟んだり、意図的に崩したりせず、その子の哲学を尊重して見守るようにしています。

- 「プロセス」に言葉を添える: 「すごいね!」といった結果への言葉よりも、「丁寧に並べているね」「ぴたりと揃ったね」といった、取り組みの様子に寄り添う一言を贈るよう心掛けています。

今日もまた、積み木の音がそっと教えてくれました

そっとつながる、教室のもうひとつの景色

コメント